在加密行業,品牌常常是一個難以定義的詞。它既不像傳統科技公司那樣建立在廣告預算之上,也無法完全依賴創始人個人魅力。尤其是當用戶遍布全球、文化背景各異時,一個平臺究竟要如何表達我們是誰?

2025 年 7 月,Bybit 給出了自己的答案:#IMakeIt。

這是一次品牌煥新,也是一場結構性實驗。它不僅包含 Lite App、視覺系統、支付產品等更新,也試圖通過一句可被每個人重復、改寫、重構的句式——I Make It——打開一場關于身份、自我與信念的集體表達。

負責推動這一項目落地的,是 Bybit 最年輕的管理層成員之一:Claudia Wang。

24 歲接任 Bybit 全球品牌負責人時,她曾面臨不小的關注與質疑。但正如她所信奉的"I Make It"理念,真正的成長,往往來自于在質疑中堅持,在挑戰中證明。

在她看來,I Make It不只是一句品牌語言,更是一種對加密原生用戶精神的還原:關于選擇、堅持與參與的日常實踐。

那么,這場品牌煥新究竟從何而來,又將走向哪里?

以下是她的講述:關于理念的形成、路徑的設計,也關于她自己在其中的實踐與體會。

一、#IMakeIt是一場怎樣的活動?

"I":讓每個用戶都有參與感

Bit by bit, 一點一點來,這是 Bybit 創始人 Ben Zhou 創業時的第一句話。

在Listen, Care, Improve的循環中,Bybit 靠著把用戶放在首位的信念,穿越了一個個困難的時刻。截至 2025 年 5 月,Bybit 全球注冊用戶數已超過 7,400 萬,標志其成長為世界領先的加密交易平臺之一。

始終把用戶放在第一位,與用戶做朋友,這是 Bybit 的核心經驗。也正因如此,團隊最終選用I作為其品牌文化和視覺系統的核心符號——如果每個『I』都能在這套系統中找到參與感,那品牌就真正成立了。

在 Bybit 的品牌字典里,I不僅是一個句中字母,更是一套關于身份、表達與關系的結構設計。

Claudia:I代表 innovation(創新),也象征 infinity(無限),同時它也代表我——每一個用戶都能在平臺上成就自我。另外,I也有一點諾亞方舟的寓意。對每一個想被推動的人來說,我們就是那艘船,可以帶你走得更遠、更安全。

每一個I,都值得被看見。

這一理念,不僅體現在理念中,也貫穿于產品、設計與服務的每一個細節。

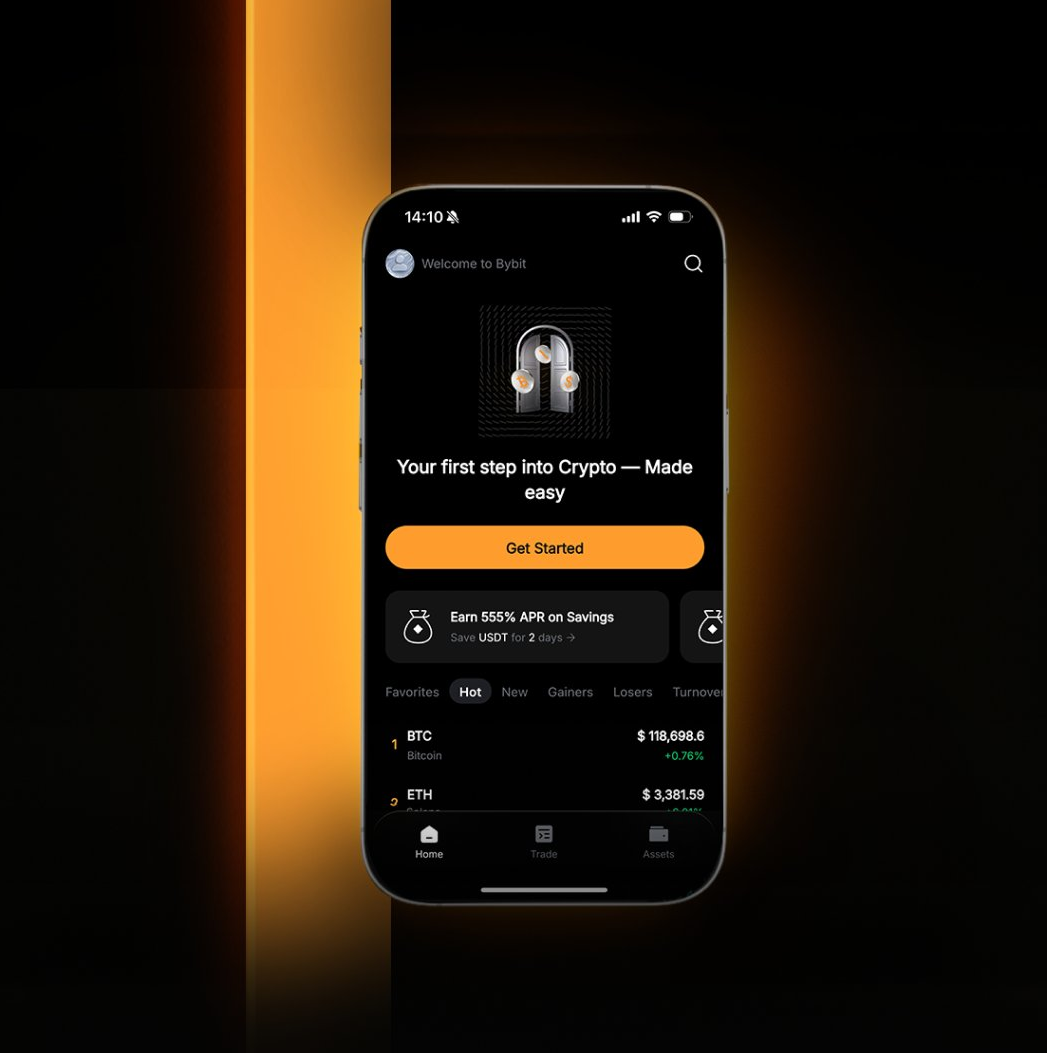

Claudia:我們即將推出主打極簡設計的 App Lite 版本,并同步完成 App 界面的全面升級,新的使用體驗將在月底上線。與此同時,視覺語言將更加人性化、簡潔、具品質感。下半年還將推出包括 Card Pay 在內的一系列新產品與資產服務,進一步推動加密貨幣的大眾普及。

除此之外,為了讓I在全球真正落地,Bybit 在不同國家設計了差異化落地方案:

· 在巴西和阿根廷,用戶可以掃碼付款,不僅支持美元,也支持 Solana、XRP 等加密資產,部分地區刷卡還可享受 10% 返現。加密資產正在以生活方式的方式,走入日常消費場景;

· 在東南亞,Bybit 深耕社區,用教育內容和本地語言打造屬于用戶的知識入口;

· 在歐洲,平臺則專注強化合規體系與資產選擇的多樣性,建立用戶信任。

我們不想推一個標準化模板,而是希望每一個『I』,都能定義自己的 Make It 版本。Claudia 說。

Make it:傳遞堅持和不設限的信念

如果I是品牌與用戶之間建立連接的起點,那么Make It則是每個個體在這套系統中走出的獨立路徑。

在與品牌負責人 Claudia 的對話中,她提到這個口號源于一種真實的感受:當生活與市場都在動蕩中,你要靠什么站穩?是信仰、選擇,也是堅持。

這種看似簡單的口號,其實源于許多用戶的真實生活體驗。

比如 Carlos(化名),一個來自南美的小鎮青年。他不是交易員,也不懂技術分析,但他每天都打開 Bybit。不是為了投資,而是為了保住手里那點隨時貶值的工資。

在他眼里,這個平臺不是金融工具,而是他與現實搏斗時,少數還能握緊的東西。

Carlos 不是唯一的例子。在非洲、東南亞、拉美的許多地方,都有像他一樣的年輕人。他們也許不會說流利的英語,也從沒讀過比特幣白皮書,但他們用實際行動回答了一個問題:加密,究竟有何意義?

而在平臺背后,也有一些人正試圖將這份信念變成真實可感的體驗。Claudia,就是其中之一。

很多人好奇:年僅 24 歲的她,如何主導起整個品牌戰略的升級?

四年前,當她剛踏入 Crypto 領域時,幾乎沒有人看好這個行業的前景,但她還是做了決定。

Claudia:那時候,我的朋友們都在傳統金融或互聯網實習,覺得 Crypto 看不懂、太野蠻。但四五年過去,現在他們也開始慢慢關注這塊了。

對她而言,Make It最大的含義就是不設限。

社會和傳統習慣常常告訴你,什么年紀該做什么事,什么行業才算體面,什么道路更加穩妥。

但她偏不信這一套。

加入 Bybit 的第一天起,她就不斷拓寬自己的路徑:從管培生做起,先在 COO 辦公室擔任 Business Manager,從高層視角熟悉公司運作邏輯;隨后,深入多個新業務團隊,打磨落地執行。最終,走入 Marketing 部門,主導起整個品牌戰略的升級。

只要你不對自己設限,不對未來設限,并相信你想做的事可以 Make It,那你就真的有可能做到。她說,這是我這些年最深的體會。

對她來說,這并不只是精神口號,而是每天都在兌現的現實。

她的日常節奏是清晨八點開始,深夜才結束。白天高頻協同全球業務線,夜晚則是她處理文檔和策略思考的時間。她常說,我幾乎沒有真正意義上的休息。但這份密度與強度,正是她認定的選擇。

當談及如何堅持下來時,她說:第一是心力,你必須要有 "I Make It" 的信念才能撐得住;第二是身體素質,因為我們經常休息時間很少,睡眠也不是很規律。所以一個強健的身體真的很重要。這是我能一直堅持下來的一個重要原因。I Make It,不光是精神層面,也是體能層面的。

在她看來,I Make It不只是一句激勵口號,更是一種持續實踐的能力:面對未知時敢于選擇,面對質疑時敢于堅持,面對疲憊時仍能走下去。

她笑著說,沒有哪一天不是挑戰,卻也沒有哪一天不是 Make It。

二、未來已來:講述 Bybit 的全新故事

如果你走進 Bybit 的迪拜辦公室,你會發現一個有趣的現象:這里沒有任何高管擁有獨立辦公室。Ben 和 Helen 就站在開放區域的高桌旁辦公,茶水間就在旁邊,任何人去倒水都會遇到他們。

這種看似簡單的空間設計,其實體現了企業文化的深層邏輯。

我們希望大家保持高頻溝通,不需要一扇門阻隔交流。同時,我們希望公司內部盡量少一些等級感。Claudia 解釋道。

她分享了一個剛入職時的片段:我當時是 Helen 的 Business Manager,她常常指導我很多東西,出于習慣,我叫她 『Helen 老師』,但她堅決不許我這么叫。在 Bybit,所有人都直呼其名,包括我們的 CEO Ben。

在 Bybit,扁平化的管理結構不僅帶來了高效的工作流程,更激發出一種Always Day One的創業精神。在這里,每一個點子都可能被看見,每一位員工都被鼓勵提出創新并親自推動落地。而這一切,正是I Make It精神的日常實踐。

Claudia 曾參與一項品牌設計項目,初稿完成得很出色,團隊原本認為可以直接上線。但提交 Helen 和 Ben 審核后,他們仍提出了細致入微的修改意見,比如:

· 這個顏色是否對某些宗教敏感?

· 你是女性設計師,那你有做過男性用戶的調研嗎?

Ben 曾對團隊說:你必須先認真對待自己,別人才會認真對待你。這句話既是對個人的提醒,也適用于產品。當團隊真的把事情做到極致,用戶才會感受到信任和價值。

在 Claudia 看來,I Make It不僅是對外傳播的口號,更是團隊日復一日的真實狀態:

Claudia:我一直認為,Bybit 有一種非常明確的精神,就是在任何時候都堅持標準、提升要求。哪怕不是在困境中,這種態度也一樣重要——它推動我們不斷提高目標,向更高的標準靠攏。I Make It,本質上就是這種信念的體現。

而如何讓I Make It從一句口號,變成被認知、被記住的品牌表達,是他們正在持續解答的難題。最難的部分,不是設計一套符號,而是建立一種共識。

Claudia說,我們希望讓大家看到一個I,就想到 Bybit,甚至認知到橙色的 I是我們的品牌標志,這其實很有挑戰。

為此,Bybit 團隊嘗試將I嵌入產品命名與品牌識別體系,逐步構建一套圍繞I的認知路徑。例如,復制交易是 iCopy,流動性產品是 iFlow,激勵機制叫做 I Make It Possible。

接下來,Bybit 還計劃將I拓展為更具象的角色路徑——從內容共創者、生態建設者,到新一代加密用戶的成長伙伴;與此同時,#BuildOnBybit等新標簽也已悄然上線,承接開發者、合作方、社區參與者的多元連接。

總而言之,無論是品牌煥新的視覺語言,用戶故事中的點滴堅持,還是團隊文化背后對極致的執著,Bybit 所提出的#IMakeIt,都不僅是一句口號,而是一套持續演進的系統工程。

它從用戶中生長,也正在反過來塑造用戶。

品牌不是一個部門的工作。Claudia 說,它是一場由所有人共同參與的構建。

而這場關于I Make It的構建,才剛剛開始。